通潤橋 (Tsujun Bridge)

通潤橋は、熊本県上益城郡山都町長原にある石造単アーチ橋です。

1960.02.09(昭和35.02.09)に、国宝・重要文化財(建造物)として指定されており、国指定文化財等データベースでは、解説文として以下のように記載されています。

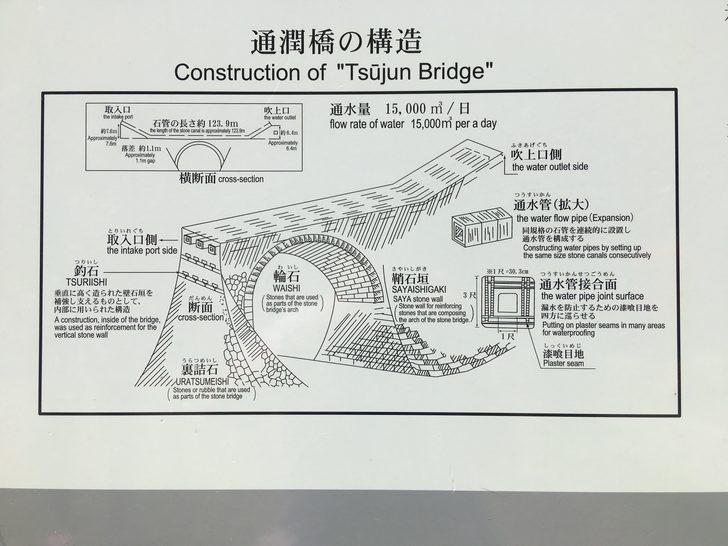

安政元年(1854)に建造された石造単アーチ橋。橋長84.0m、橋幅6.5m、アーチ径間27.3mの規模を持つ。輪石は一重で、壁石は鱗状に積まれている。橋の前後約100mに渡って、石樋が3列土中に埋め込まれる(現在鉄管を1列増設)。凹形曲面を基本とした美しい形状を持つ我が国最大規模の石造水路橋。

文化庁 国指定文化財等データベースHP

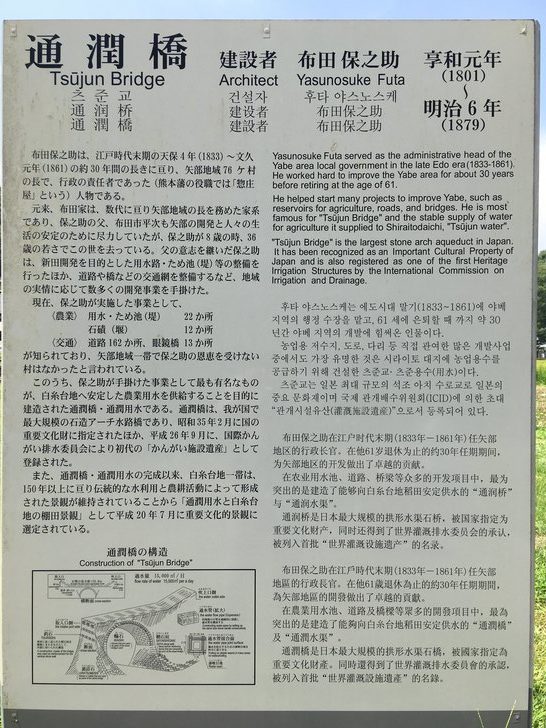

布田保之助 (Yasunosuke Futa)

布田保之助(享和元年(1801)~明治6年(1879))は、通潤橋の建設者として、現地に設置された説明看板に次のように紹介されています。

布田保之助は、江戸時代末期の天保4年(1833)~文久元年(1861)の約30年間の長きに亘り、矢部地域76ヶ村の長で、行政の責任者であった(熊本藩の役職では「惣庄屋」という)人物である。

熊本県山都町 重要文化財「通潤橋」

元来、布田家は、数代に亘り矢部地域の長を務めた家系であり、保之助の父、布田市平次も矢部の開発と人々の生活の安定のために尽力していたが、保之助が8歳の時、36歳の若さでこの世を去っている。父の意志を継いだ保之助は、新田開発を目的とした用水路・ため池(堤)等の整備を行ったほか、道路や橋などの交通網を整備するなど、地域の実情に応じて数多くの開発事業を手掛けた。

現在、保之助が実施した事業として、

<農業> 用水・ため池(堤) 22か所

石磧(堰) 12か所

<交通> 道路162か所、眼鏡橋13か所

が知られており、矢部地域一帯で保之助の恩恵を受けない村はなかったと言われている。

このうち、保之助が手掛けた事業として最も有名なものが、白糸台地へ安定した農業用水を供給することを目的に建造された通潤橋・通潤用水である。通潤橋は、我が国で最大規模の石造アーチ水路橋であり、昭和35年2月に国の重要文化財に指定されたほか、平成26年9月に、国際かんがい排水委員会により初代の「かんがい施設遺産」として登録された。

また、通潤橋・通潤用水の完成以来、白糸台地一帯は、150年以上に亘り伝統的な水利用と農耕活動によって形成された景観が維持されていることから「通潤用水と白糸台地の棚田景観」として平成20年7月に重要文化的景観に選定されている。

このように、歴史ある大変立派な文化財ですが、2016年4月の熊本地震で被害を受け、保存修理工事が行われています。

道の駅「通潤橋」では、その様子を収めた写真が多数紹介されていました。

布田保之助翁銅像

昭和55年12月25日建立

熊本県山都町 布田保之助翁銅像

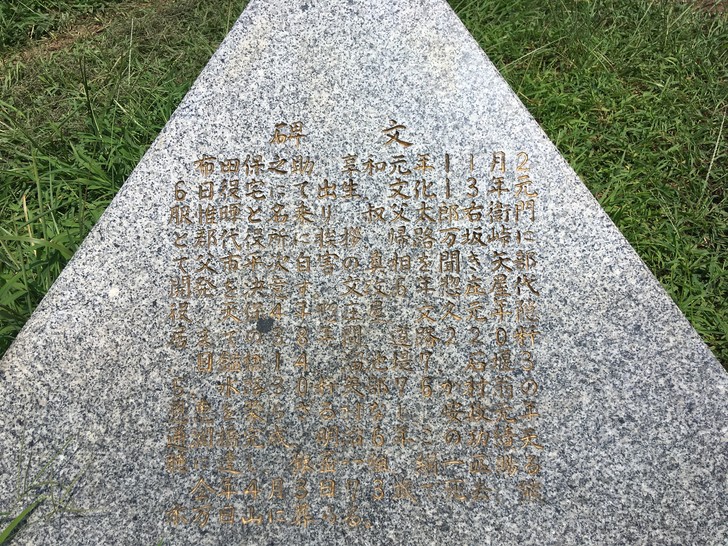

碑文

布田保之助

享和元年11月26日役宅にて出生、文化13年元服惟暉と名乗り、叔父太郎右衛門と郡代役所に挨拶、帰路万坂峠にて父市平次自害の真相を聞き矢部開発を決意す。

文政6年惣庄屋代役 天保4年惣庄屋 文久元年隠居までの38年間、道路220粁、目鑑橋14、溜池堤7、石堰35、水路30粁矢部76か村翁の恩恵を蒙らざる村なし、安政元年通潤橋完成、明治6年この功績天聴に達し、銀盃一組、絹一匹賜る

仝年4月3日73歳で死去 熊本万日山に葬らる。

布田保之助 遺訓

布田保之助翁 遺訓

勤勉 勤労 自治

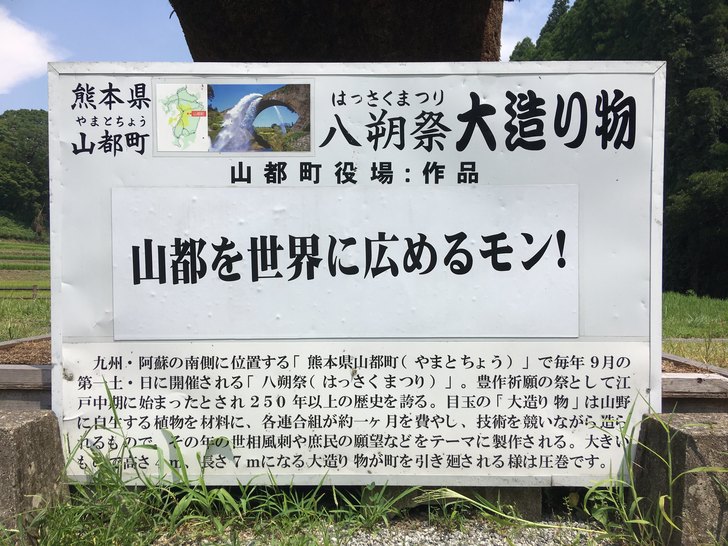

八朔祭 大造り物

九州・阿蘇の南側に位置する「熊本県山都町(やまとちょう)」で毎年9月の第一土・日に開催される「八朔祭(はっさくまつり)」。豊作祈願の祭として江戸中期に始まったとされ250年以上の歴史を誇る。目玉の「大造り物」は山野に自生する植物を材料に、各連合組が約一カ月を費やし、技術を競いながら造られるもので、その年の世相風刺や庶民の願望などをテーマに製作される。大きいもので高さ4m、長さ7mになる大造り物が町を引き廻される様は圧巻です。

八朔祭大造り物 説明看板

棚田景観

新型コロナ対策の呼びかけ

通潤橋周辺には各所に、このような新型コロナウイルスの感染予防を呼びかける看板が設置されています。

看板にも書いてある3つのことをしっかりと守って、訪問しましょう。

コメント